„Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden“ (Helmut Schmidt)

Vor hundert Jahren, am 11. November 1918, wurde mit dem Waffenstillstandsabschluß der Krieg beendet, der in der Geschichtsschreibung als 1. Weltkrieg bezeichnet wird, obwohl es nicht der erste Konflikt war, der weltweit militärisch ausgetragen wurde. Ein Gastbeitrag von Herwig Schafberg

Kein Krieg ist unvermeidlich, solange er nicht stattfindet; denn er bricht nicht aus wie ein Vulkan, sondern er wird von Menschen verbrochen. Jene Menschen, die „in der vergifteten, verblödeten Atmosphäre von Anno Domini 1914“ – so Golo Mann – die Macht über Krieg und Frieden hatten, wußten aber nicht, wie ihnen geschah, obwohl sie es waren, die den Krieg ebenso geschehen ließen wie Angela Merkel 2015 die Flüchtlingsinvasion.

Als der ehemalige Reichskanzler von Bülow kurz nach Beginn des Krieges Anfang August 1914 in Berlin Kaiser Wilhelm II. traf, sah er in dessen „bleiches, erschrockenes, ich möchte sagen verstörtes Antlitz,“ wie es in Bülows Erinnerungen heißt. Er sah ferner den „unbeschreiblich hilflosen und traurigen Ausdruck“ im Blick von Bethmann Hollweg, seines Nachfolgers im Amt des Reichskanzlers, und fragte diesen: „Nun sagen Sie mir bloß, wie ist dies alles gekommen?“ Der hob seine Arme zum Himmel und antwortete ratlos: „Ja, wer das wüßte!“

Der Kanzler wußte es nicht und der Kaiser auch nicht. Der hatte diesen Krieg ebenso wenig gewollt wie sein Bündnispartner Franz Joseph, Kaiser und König von Österreich-Ungarn, sowie ihr gemeinsamer Gegner, der russische Zar Nikolaus, den Wilhelm – sein „ergebener Freund Willy“ – in Briefen mit „liebster Nicky“ anredete, als ob das zum Vorbild für Donald Trump`s Liebeserklärung an Kim Jong Un gereichen sollte.

Die Herren kannten sich und wollten nicht aufeinander schießen. Das taten dann Millionen andere Männer, die sich nicht kannten, auf Befehl ihrer Kaiser, Könige und Präsidenten wie etwa des Franzosen Poincaré, der den Krieg ebenfalls nicht gewollt, aber auch nicht verhindert hatte.

Diese Millionen Männer taten es nicht nur auf Befehl, sondern waren auch zum größten Teil aus Vaterlandsliebe bereit, in den Krieg zu ziehen. Als die politisch Verantwortlichen noch auf eine friedliche Lösung der Spannungen hofften, die sie jedoch mit ihren Machtdemonstrationen weiter verschärften, wälzten sich in ihren Hauptstädten Menschenmassen voller Kriegsgeschrei durch die Straßen und drängten auf Entladung der Spannung, die in der Luft lag. Und daß Gott auf ihrer Seite wäre, dachten die einen wie die anderen, die aufeinander schießen wollten.

Auf deutscher Seite hatten viele wohl das Wort Bismarcks im Ohr: „Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf dieser Welt.“ Weniger bekannt war, was er hinzugefügt hatte: „Gerade diese Gottesfurcht ist es, die uns den Frieden lieben und wahren läßt“, nachdem das Deutsche Reich im Krieg gegen Frankreich gegründet worden war.

Sogar die sozialistischen Parteien, die sich grenzübergreifend verschworen hatten, gemeinsam für die Erhaltung des Friedens einzutreten, wenn Krieg drohte, waren sich nicht mehr einig, als es soweit war und der russische Zar verkünden ließ: „Zum Streit gefordert erhebt sich Rußland dem Feind entgegen, erhebt sich zur Waffentat mit dem Schwert in der Hand und dem Kreuz auf dem Herzen…“

Auf die Nachricht, daß der Zar seine Truppen zum Krieg mobilisierte, schickten die deutschen Sozialdemokraten Ende Juli 1914 ihren Parteifreund Hermann Müller zu den französischen Sozialisten nach Paris. Er sollte denen erklären, daß den deutschen Arbeitern nun nichts anderes übrig bliebe als zu kämpfen, um ihr Vaterland vor der Unterdrückung durch das zaristische Regime zu bewahren – und er sollte dafür werben, daß die Franzosen den Deutschen nicht in den Rücken fielen. Doch auf französischer Seite wurde die Lage anders eingeschätzt und ihm entgegen gehalten, daß Frankreich vor einem Angriff aus Deutschland stände und sich verteidigen müßte.

Als Müller nach Deutschland zurückkehrte, waren die Würfel bereits gefallen. „Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches geht es,“ wie der Kaiser in einer Radioansprache behauptete. Er wollte „vorwärts mit Gott“ in den Krieg ziehen und rief „auf, auf zu den Waffen! Jedes Zögern, jedes Schwanken wäre Verrat am Vaterlande!“ Er „kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche“, verkündete er darüber hinaus, trat vor den Reichstag und ließ sich von allen Parteiführern in die Hand versprechen, ihm in den Krieg zu folgen. Da mochten auch die meisten Sozialdemokraten „das Vaterland in der Stunde der Gefahr nicht im Stich“ lassen und stimmten sowohl für die Bewilligung von Krediten zur Kriegsfinanzierung als auch für den „Burgfrieden“ zur Vertagung innenpolitischen Streits, solange das Reich von außen bedroht wäre.

WIE KAM ES ZUM KRIEG?

Daß Krieg „die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ wäre, wie der preußische General Clausewitz einst gesagt hatte, gehörte zur Staatsräson der Großmächte. Und eingedenk der Interessengegensätze zwischen den Mächten wurde ein Krieg auf Dauer für unvermeidlich gehalten.

In der Mitte Europas saß eingekeilt die „verspätete Nation“ der Deutschen, die sich erst 1871 in einem Reich vereint hatte und saturiert schien, solange der diplomatisch klug agierende Reichsgründer Otto von Bismarck deutscher Kanzler war. Doch mit der Klugheit war es nach der Entlassung Bismarcks 1890 vorbei, als Kaiser Wilhelm II. polternd wie Trump oder Erdogan heute seine Landsleute „herrlichen Zeiten entgegen“ führen wollte und mit seinem Drängen nach einem „Platz an der Sonne“ in Rivalität zu jenen europäischen Großmächten trat, die sich schon früher mit ihren überseeischen Kolonien an der Sonnenseite dieser Erde breit gemacht hatten.

Neben den Franzosen, die sich seit der Gründung des Deutschen Reiches an den Rand gedrängt fühlten und ihre besorgten, aber auch begehrlichen Blicke nach Osten richteten, waren das die Briten. Die hatten immer wieder für ein Gleichgewicht der Mächte auf dem europäischen Kontinent gesorgt, damit von denen keine zu stark wäre, um Britanniens Weltmachtstellung zu gefährden. War es lange Zeit Frankreich gewesen, bereitete nun das vereinte Deutschland mit seiner wirtschaftlichen und militärischen Stärke den Briten Sorgen – spätestens seitdem Wilhelm die deutsche Kriegsflotte aufrüsten ließ und die britische Dominanz auf den Meeren bedrohte.

Auf der anderen Seite bekam es Deutschland mit den Russen zu tun, die nach der Kontrolle über die Meerengen zwischen dem Schwarzen und dem Mittelmeer strebten. Rußland hatte bereits mehrere Kriege mit den Osmanen geführt, ohne dieses Ziel erreicht zu haben, und geriet mit seinen Bestrebungen zunehmend in Gegensatz zu den deutschen Interessen im Orient. Für Spannungen sorgten zudem panslawistische Tendenzen der russischen Politik auf dem Balkan, durch die sie in Konflikt mit Deutschlands Bündnispartner Österreich-Ungarn kamen.

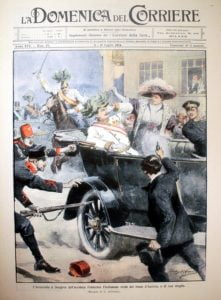

Die Spannungen verschärften sich nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand im Juni 1914 durch serbische Nationalisten in Sarajewo.

Das Attentat löste in ganz Europa Empörung aus, bewog Österreich-Ungarn aber nicht sofort zu militärischen Schritten gegen Serbien, wo die Hintermänner vermutet wurden. Die meisten Soldaten wurden sogar wie üblich zur Sommerzeit beurlaubt, damit sie daheim bei der Ernte helfen konnten. Graf Berchthold, der Außenminister, sah zwar eine günstige Gelegenheit gekommen, um die Stellung der Monarchie durch einen begrenzten Krieg gegen Serbien zu festigen; aber Ungarns leitender Minister Tisza fürchtete die Gefahr eines größeren Konflikts sowie im Falle des Sieges eine Überlastung der Monarchie durch Kriegsbeute in Serbien. Er ließ sich allerdings ebenso wie der alte Kaiser und König zu riskanten Aktionen mitreißen, als der deutsche Kaiser seinem Wiener Verbündeten bedingungslose Unterstützung zusagte. Das Risiko, das er damit einging, hielt Wilhelm II. jedoch nicht davon ab, wie gewohnt zu dieser Jahreszeit eine mehrwöchige Nordlandfahrt anzutreten.

Das Attentat löste in ganz Europa Empörung aus, bewog Österreich-Ungarn aber nicht sofort zu militärischen Schritten gegen Serbien, wo die Hintermänner vermutet wurden. Die meisten Soldaten wurden sogar wie üblich zur Sommerzeit beurlaubt, damit sie daheim bei der Ernte helfen konnten. Graf Berchthold, der Außenminister, sah zwar eine günstige Gelegenheit gekommen, um die Stellung der Monarchie durch einen begrenzten Krieg gegen Serbien zu festigen; aber Ungarns leitender Minister Tisza fürchtete die Gefahr eines größeren Konflikts sowie im Falle des Sieges eine Überlastung der Monarchie durch Kriegsbeute in Serbien. Er ließ sich allerdings ebenso wie der alte Kaiser und König zu riskanten Aktionen mitreißen, als der deutsche Kaiser seinem Wiener Verbündeten bedingungslose Unterstützung zusagte. Das Risiko, das er damit einging, hielt Wilhelm II. jedoch nicht davon ab, wie gewohnt zu dieser Jahreszeit eine mehrwöchige Nordlandfahrt anzutreten.

Ende Juli 1914 stellte die Wiener Regierung Serbien Bedingungen, die dieses nicht erfüllen mochte, und erklärte daraufhin den Krieg – wohl wissend, daß Rußland seine schützende Hand über Serbien hielt, Deutschland aber hinter Österreich-Ungarn stand. Und man hoffte in Wien, daß der deutsche Kaiser mäßigend auf den Zaren einwirken würde. Tatsächlich wechselten „Willy“ und sein „liebster Nicky“ telegraphische Noten und versicherten sich gegenseitig ihres Friedenswillens. Doch während ein Vermittlungsvorschlag aus London in Berlin durchaus Interesse fand, ließ der Zar sich von Scharfmachern in seiner Umgebung zur Mobilisierung der russischen Truppen hinreißen und schuf damit Tatsachen, auf die Deutschland sowie Österreich-Ungarn und daraufhin auch Frankreich als Rußlands Verbündeter reagieren mußten.

Daß die Mobilisierung von Truppen der erste Schritt zum Krieg wäre, wurde nicht nur, aber auch und vor allem in Deutschland so gesehen und führte dazu, daß eine Kriegsmaschinerie zur „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ in Gang gesetzt wurde, die kaum noch zu stoppen war.

Sollten wir „warten, bis etwa die Mächte, zwischen denen wir eingekeilt sind, den Zeitpunkt zum Losschlagen wählten,“ war die rhetorische Frage des Reichskanzlers Bethmann Hollweg, mit der er im Reichstag die Notwendigkeit zur Führung eines Präventivkrieges begründete.

Der nach General Schlieffen benannte Strategieplan der Deutschen sah im Falle eines Krieges mit Frankreich und Rußland vor, daß die Deutschen über Belgien in Frankreich eindringen, die Franzosen also von der Flanke aus angreifen und in die Kapitulation treiben, bevor die Russen an den deutschen Grenzen aufmarschiert sind.

Doch abgesehen davon, daß die Russen zügiger als erwartet mobil machten und weniger deutsche Truppen als geplant im Westen eingesetzt wurden, war im Schlieffen-Plan nicht vorgesehen, daß der deutsche Einmarsch in Belgien die Briten zum Eintritt in den Krieg bewog, dessen Beginn im August 1914 der britische Außenminister Grey mit den düsteren Worten kommentierte: „In Europa gehen die Lichter aus!“

WIE VERLIEF DER KRIEG?

Als es Briten und Franzosen gelang, den deutschen Vormarsch im Westen zu stoppen, wurde aus dem Bewegungskrieg, der bis Ende 1914 siegreich beendet werden sollte, ein Stellungskrieg, der über vier Jahre dauerte und in allen Kriegsgebieten zusammen 15 Millionen Menschen ums Leben brachte.

Während sie im Westen nicht weiter vorwärts kamen, konnten die Deutschen in Ostpreußen die Russen zurück schlagen und den Österreichern in Galizien bei der Abwehr einer russischen Offensive helfen. Und diesen beiden Mittelmächten gelang es im Gegenzug, die zum Zarenreich gehörigen Gebiete Polens 1915 ebenso zu erobern wie 1916 den größten Teil Rumäniens, das sich auf die Seite der Gegner geschlagen hatte.

Inzwischen war 1915 Italien der gegnerischen Entente beigetreten und hoffte auf Landgewinne zu Lasten der Österreicher, die jedoch ihre Grenzen gegen italienische Angriffe zu schützen wußten und 1915 im Bunde mit Bulgarien Serbien besetzten, sich an der Grenze zu Griechenland aber auf einen Stellungskrieg gegen Truppen der Ententemächte einlassen mußten. Briten sowie Franzosen versuchten darüber hinaus, an den Dardanellen, und die Briten zudem von Ägypten aus das türkische Osmanenreich anzugreifen, das sich aber mit deutscher Hilfe auf diesen Kriegsschauplätzen ebenso wie in Armenien gegen die Russen mühsam behaupten konnte.

Wurden in Armenien zu Hunderttausenden und in anderen Kriegsgebieten vereinzelt Zivilisten getötet, traf es an den Fronten Millionen Soldaten. Allein in der monatelangen Schlacht um die Stadt Verdun 1916 kamen mehr als 500 000 Deutsche und Franzosen um.

Man hätte das Jahr 1916 „blutig vertrödelt“, behauptete der Generalstabschef Paul von Hindenburg, der die deutschen Truppen in diese verheerende, aber erfolglose Materialschlacht geschickt hatte, in der Soldaten ebenso wie in anderen Schlachten des Krieges als Menschenmaterial verschlissen wurden.

Wie „vertrödelt“ es im Schützengraben zuging, wußte Erich Maria Remarque darzustellen: „Der Unterstand bebt, die Nacht ist ein Brüllen und Blitzen. Wir sehen uns bei dem sekundenlangen Licht an und schütteln mit bleichen Gesichtern und gepreßten Lippen die Köpfe. Jeder fühlt es mit, wie die schweren Geschosse die Grabenbrüstung wegreißen, wie sie die Böschung durchwühlen und die obersten Betonklötze zerfetzen, Wir merken den dumpferen, rasenderen Schlag, der dem Prankenhieb eines fauchenden Raubtiers gleicht, wenn der Schuß im Graben sitzt. Morgens sind einige Rekruten bereits grün und kotzen. Sie sind noch zu unerfahren.

Langsam rieselt widerlich graues Licht in den Stollen und macht das Blitzen der Einschläge fahler. Der Morgen ist da. Jetzt mischen sich explodierende Minen in das Artilleriefeuer. Es ist das Wahnsinnigste an Erschütterung, was es gibt. Wo sie niederfegen, ist ein Massengrab. Die Ablösungen gehen hinaus, die Beobachter taumeln herein, mit Schmutz beworfen, zitternd. Einer legt sich schweigend in die Ecke und ißt, der andere, ein Ersatz-reservist, schluchzt; er ist zweimal über die Brustwehr geflogen durch den Luftdruck der Explosionen, ohne sich etwas anderes zu holen als einen Nervenschock. Die Rekruten sehen zu ihm auf. So was steckt an, wir müssen aufpassen, schon fangen verschiedene Lippen an zu flattern. Gut ist, daß es Tag wird; vielleicht erfolgt der Angriff vormittags…

Der Angriff erfolgt nicht, aber die Einschläge dauern an. Wir werden langsam taub. Es spricht kaum noch jemand. Man kann sich auch nicht verstehen. Unser Graben ist fast fort. An vielen Stellen reicht er nur noch einen halben Meter hoch: Er ist durchbrochen von Löchern, Trichtern und Erdbergen. Direkt vor unserem Stollen platzt eine Granate. Sofort ist es dunkel. Wir sind zugeschüttet und müssen uns ausgraben. Nach einer Stunde ist der Eingang wieder frei, und wir sind gefaßter, weil wir Arbeit hatten…“

Die Begeisterung, mit der Millionen Soldaten in den Krieg gezogen waren, hatte in den Schützengräben längst einer weitreichenden Ernüchterung und Entmutigung Platz gemacht.

Auf beiden Seiten der Front hockten Soldaten, die Jahr für Jahr den Geschossen und Minen der jeweils anderen Seite ausgesetzt waren – mangelhaft geschützt von den Erdwällen, hinter denen sie sich eingegraben hatten, und erst recht ungeschützt, wenn sie zum Angriff ins Schußfeld der Gegner stürmten. Waren sie zu Anfang aus Vaterlandsliebe noch todesmutig gewesen, wimmerten oder schrieen viele verzweifelt nach der geliebten Mutter, wenn sie auf dem Schlachtfeld mit zerfetzten Leibern im Sterben lagen.

So grausam die Soldaten auch gegeneinander Krieg führten, gab es durchaus ein frontübergreifendes Gespür, daß die einen und die anderen im gleichen Leid vereint wären. Dieses Gespür wurde besonders deutlich, als Weihnachten 1915 ein deutscher Soldat einen kleinen Tannenbaum aus seinem Schützengraben heraus hielt, den gegenüber liegenden Briten zeigte und dann selber hervor kroch. Als niemand auf ihn schoß, gab es kein Halten mehr. Immer mehr deutsche und britische Soldaten krochen zum Entsetzen der Führungsoffiziere aus ihren Gräben, gingen aufeinander zu und wünschten sich gegenseitig friedliche Weihnachten. Man teilte seine Essensvorräte mit dem Gegner, aß gemeinsam mit ihm und spielte tagelang Fußball miteinander.

Daß man frontübergreifend Weihnachten miteinander feierte, wiederholte sich in den nächsten Jahren. Doch jedes Mal kehrten die Soldaten in ihre Schützengräben zurück und schossen wieder aufeinander, statt gemeinsam ihre Waffen gegen diejenigen zu richten, die sie zum Weiterkämpfen antreiben wollten.

Es gab durchaus Friedensinitiativen. Nach den Kriegserfolgen auf dem Balkan bot Deutschland Ende 1916 Friedensverhandlungen an, stellte jedoch Bedingungen, die man auf der Gegenseite nicht erfüllen wollte. Dort übernahmen mit dem Franzosen Clemenceau sowie dem Briten Lloyd George Männer die politische Führung, die nur aus einer Position des Überlegenen Frieden schließen wollten. Und in Deutschland geschah bald nichts mehr gegen den Willen Erich Ludendorffs, der als Stellvertreter des Generalstabschefs Paul von Hindenburg die Oberste Heeresleitung (OHL) im Griff hatte und die auf Sieg setzende Kriegspolitik entscheidend beeinflußte.

Die Kriegsflotte, die Wilhelm II. geschaffen hatte, verhinderte nicht die Blockade der maritimen Handelswege nach Deutschland durch die Briten, so daß es im Land an Nahrungs- und anderen Importen mangelte. Um die Blockade zu durchbrechen und im Gegenzug die Briten von überseeischen Zufuhren abzusperren, nahmen die Deutschen 1917 den U-Boot-Krieg wieder auf, den sie auf Protest der USA eingestellt hatten. Auf deutscher Seite hoffte man, Großbritannien bezwungen zu haben, ehe die USA – nach deren nun folgender Kriegserklärung an Deutschland – in großem Umfang Truppen nach Europa schicken konnten. Doch die Briten gaben nicht auf und die deutschen U-Boote schafften es nicht, die amerikanischen Truppentransporte nach Europa zu verhindern.

Im Osten konnten die Deutschen noch weitere Landgewinne erzielen, seitdem Rußland durch revolutionäre Umwälzungen im Jahre 1917 geschwächt war und immer mehr russische Soldaten desertierten, weil sie dabei sein wollten, wenn es daheim zu der in Aussicht gestellten Neuverteilung von Grund und Boden kommen sollte. Das bolschewistische Regime, das die Macht im Staate übernommen hatte, war ohnehin nicht auf Kriegsgewinne aus und ließ sich ohne langes Zögern auf die von Deutschland diktierten Bedingungen für den Friedensvertrag von Brest-Litovsk im März 1918 ein. Sie tat das zur Stabilisierung ihrer Macht und in der Hoffnung, daß es bald mit Revolutionen in ganz Europa zu radikal veränderten Beziehungen zwischen den Staaten kommen würde.

In anderen Staaten – sowohl der Entente- als auch der Mittelmächte – kam es seit 1917 ebenso zu Streiks. Daran beteiligten sich auf deutscher Seite auch Sozialdemokraten, die aber mäßigend darauf hinwirkten, daß sich radikale Kräfte nicht durchsetzen und die Streiks insofern eingedämmt werden konnten.

Die Streiks griffen nicht auf die Fronten über, an denen weiter gekämpft und gestorben wurde. Und die deutschen Streitkräfte im Westen wurden durch Truppen verstärkt, die nach dem deutsch-russischen Friedensschluß im Osten überflüssig waren. Unter diesen Umständen wollte Ludendorff im Sommer 1918 an der Westfront mit einer neuen Offensive den kriegsentscheidenden Durchbruch erzwingen. „Und was geschieht, wenn die Offensive mißlingt,“ fragte Prinz Max von Baden. „Dann muß Deutschland eben zugrunde gehen,“ antwortete der General.

WIE GING DER KRIEG AUS?

Der Durchbruchsversuch erfolgte im Juli 1918, kam aber über kleine Geländegewinne nicht hinaus und mußte abgebrochen werden. Die Initiative ging nun auf die Gegner über, die mit amerikanischer Truppenverstärkung die Deutschen immer weiter zurückdrängten.

Am 14. August teilte General Ludendorff dem Kaiser mit, daß nicht mehr damit gerechnet werden könnte, „den Kriegswillen unserer Feinde durch kriegerische Handlungen zu brechen.“

Die Deutschen wußten sich zwar in ihren zurück verlegten Stellungen noch mühsam zu behaupten; aber als die Balkanfront zusammenbrach, gaben Deutschlands Verbündete auf: Als erstes Bulgarien. Ab Mitte September versuchte auch Österreich-Ungarn, dessen Truppen kaum noch italienische Angriffe in Norditalien abwehren konnten, zu einem Sonderfrieden zu kommen. Und am Ende des Monats gaben sich die Osmanen geschlagen.

Um die Oberste Heeresleitung nicht mit der Annahme unabwendbar harter Waffenstillstandsbedingungen zu belasten und die Verantwortung auf andere abzuwälzen, forderte Ludendorff Ende September die Bildung einer von den Mehrheitsparteien im Reichstag getragenen Regierung, die den Gegner um Waffenstillstand bitten sollte. Dementsprechend verkündete Kaiser Wilhelm am 30. September in einem Erlaß, das Volk sollte „wirksamer als bisher an der Bestimmung der Geschicke des Vaterlandes mitarbeiten“ und „Männer, die vom Vertrauen des Volkes getragen sind“, sollten „in weitem Umfang teilnehmen an den Rechten und Pflichten der Regierung.“

Ein Offizier aus dem Großen Hauptquartier erklärte den Führern der im Reichstag vertretenen Parteien: „Jede vierundzwanzig Stunden können die Lage verschlechtern und den Feind unsere eigentliche Schwäche erkennen lassen.“ Diese Lagebeurteilung stand in völligem Widerspruch zu der Siegeszuversicht, die von der OHL bisher verbreitetet worden war, und bewog Ernst von Heydebrand, den Vorsitzenden der Konservativen Partei, zu dem entsetzten Ausruf: „Wir sind belogen und betrogen worden!“ Der nationalliberale Fraktionsvorsitzende Gustav Stresemann, der ebenso wie die Konservativen auf einen deutschen Sieg gesetzt hatte, rang schwer nach Atem und der sozialdemokratische Partei- sowie Fraktionschef Friedrich Ebert, der die Kriegspolitik maßvoll, aber konsequent unterstützt hatte, wurde leichenblaß.

Obwohl Ludendorff im September aus Sorge vor dem Zusammenbruch der Front dringend einen Waffenstillstand gefordert hatte, wollte er im Oktober plötzlich den Krieg weiter führen lassen.

Während der zum neuen Reichskanzler ernannte Prinz Max von Baden schon mit US-Präsident Wilson Noten zur Vereinbarung eines Waffenstillstands wechselte, sprach Ludendorff sich überraschend dafür aus, bis zum letzten Mann zu kämpfen. „Packen Sie das Volk,“ forderte er auf einer Sitzung des Kriegskabinetts am 17. Oktober: „Reißen Sie es hoch. Kann das nicht Herr Ebert tun?“

„Das waren Worte, die einem Feldherrn wohl angestanden hätten, der am 29. September einer verzagenden Reichsleitung gegenüber fest geblieben wäre, nicht aber dem General Ludendorff, der eine zur Verteidigung entschlossene Regierung genötigt hatte, die weiße Fahne zu hissen ,“ schreibt Prinz Max von Baden in seinen Erinnerungen: „Ich kann nicht leugnen, daß in mir die Vermutung aufstieg, daß es dem General Ludendorff weniger darauf ankam, unseren Entschluß zu ändern, als gegen ihn zu demonstrieren.“

Diese Demonstration leistete Erich Ludendorff und dessen Gesinnungsgenossen Adolf Hitler später gute Dienste bei der Diffamierung derer, die den Karren aus dem Dreck des Krieges zu ziehen hatten.

Ende Oktober bat er um seine Entlassung, die ihm der Kaiser gewährte, und entzog sich der Verantwortung für den Krieg, der so gut wie verloren, aber noch nicht beendet war und weiterhin Menschenleben kostete.

„Mittags passiert das, womit ich schon rechnete. Einer der Rekruten hat einen Anfall… Er beginnt zu toben: ´Laßt mich los, laßt mich los, ich will hier raus!` Er hört auf nichts und schlägt um sich, der Mund ist naß und sprüht Worte, halbverschluckte sinnlose Worte. Es ist ein Anfall von Unterstandsangst, er hat das Gefühl, hier zu ersticken und kennt nur den Trieb: hinauszugelangen. Wenn man ihn laufen ließe, würde er ohne Deckung irgendwohin rennen. Er ist nicht der erste. Da er sehr wild ist und die Augen sich schon verdrehen, hilft es nichts, wir müssen ihn verprügeln, damit er vernünftig wird. Wir tun es schnell und erbarmungslos und erreichen so, daß er vorläufig wieder ruhig sitzt. Die anderen sind bleich bei der Geschichte geworden; hoffentlich schreckt sie es ab. Dieses Trommelfeuer ist zu viel für die armen Kerle; sie sind vom Feldrekrutendepot gleich in einen Schlamassel geraten, der selbst einem alten Mann graue Haare machen könnte…

Wir sind jetzt stumpf vor Spannung. Es ist eine tödliche Spannung, die wie ein schartiges Messer unser Rückenmark entlang kratzt. Die Beine wollen nicht mehr, die Hände zittern, der Körper ist eine dünne Haut über mühsam unterdrücktem Wahnsinn, über einem gleich hemmungslos ausbrechenden Gebrüll ohne Ende. Wir haben kein Fleisch und keinen Muskel mehr, wir können uns nicht mehr ansehen, aus Furcht vor etwas Unberechenbarem. So pressen wir die Lippen aufeinander – es wird vorübergehen – es wird vorübergehen – vielleicht kommen wir durch.“

Doch der fiktive Erzähler in Remarques Roman kommt nicht durch. Er ist der letzte aus einer Gruppe von Schulkameraden, der in diesem Krieg krepiert – an einem Tag im Oktober 1918, an dem der Heeresbericht knapp und kurz meldet: „Im Westen nichts Neues“. Das ist auch der Titel, den der Autor seinem Roman gab.

In der Kriegsflotte war es 1917 vereinzelt zu Meutereien gekommen. Und als die Flotte Ende Oktober 1918 den Befehl zum Auslaufen für einen Einsatz im Ärmelkanal erhielt, sahen viele Matrosen in dem befohlenen Einsatz einen sinnlosen Versuch, den Krieg zu verlängern, und machten das Feuer unter den Kesseln unbrauchbar. Die Meuterei begann am 29. Oktober in Wilhelmshaven, weitete sich in wenigen Tagen über andere norddeutsche Häfen bis nach Kiel aus, wo am 4. November meuternde Matrosen das Kommando übernahmen. Arbeiter traten – dem Beispiel der Matrosen folgend – in zahlreichen Städten wie Berlin in den Streik und bildeten gemeinsam mit Meuterern Arbeiter- und Soldatenräte. Die politische Ordnung im Reich schien zusammenzubrechen.

Um der Ausrufung einer Räterepublik durch radikale Linke zuvorzukommen, schuf Philipp Scheidemann, Kovorsitzender der SPD-Reichstagsfraktion, vollendete Tatsachen und rief am 9. November 1918 die deutsche Republik aus.

Scheidemann handelte genauso eigenmächtig wie Prinz Max von Baden, der zur Beschwichtigung der Gemüter die Abdankung des Kaisers verkündet hatte. Der dachte aber in seinem Hauptquartier an der Westfront zunächst gar nicht daran abzudanken, sondern wollte auf die Nachricht von dem Umsturz in der Reichshauptstadt an der Spitze von zuverlässigen Truppen nach Berlin marschieren und die Stadt notfalls zusammenschießen lassen. Hindenburg und andere Offiziere überredeten ihn jedoch mit Erfolg, nach Holland ins Exil zu gehen, weil keine Truppe bereit wäre, gegen ihre Landsleute zu marschieren, „auch nicht mit Eurer Majestät. Sie marschiert auch nicht gegen den Bolschewismus, sie will einzig und allein bald Waffenstillstand haben.“

Ebenso eigenmächtig, aber einsichtig hatte Prinz Max das Amt des Reichskanzlers an Friedrich Ebert übergeben. Dieser bildete am 10. November eine provisorische Regierung, der neben ihm selbst, Scheidemann und anderen Sozialdemokraten frühere SPD-Mitglieder angehörten, die gegen die Kriegspolitik ihrer Partei gewesen waren und nach ihrem Ausschluß die Unabhängige Sozialdemokratische Partei (USPD) gegründet hatten.

„Herr Ebert, ich lege das Schicksal des Reiches in Ihre Hände,“ hatte Prinz Max bei der Amtsübergabe verkündet. In den Händen der neuen Regierung lag nun auch die Verantwortung für den Waffenstillstandsabschluß, die aus der Obersten Heeresleitung keiner übernehmen mochte. Sie zog es vor mitzuwirken, ohne offen in Erscheinung zu treten. Während die Ententemächte sich bei den Waffenstillstandsverhandlungen von hohen Militärs vertreten ließen, waren es auf deutscher Seite im Einverständnis mit der OHL Zivilisten unter der Führung von Matthias Erzberger. Als die Siegermächte die Räumung der besetzten Gebiete sowie des linken Rheinufers und auch die Ablieferung großer Mengen an Waffen, Munition, Fahrzeugen sowie sämtlicher U-Boote verlangten, erklärte Hindenburg auf Erzbergers Rückfrage, daß die Delegation den Waffenstillstandsvertrag unterzeichnen sollte, wenn keine Erleichterungen erreicht werden könnten. Die Unterzeichnung erfolgte dann am 11. November 1918.

Daß die Heerführung als erste auf einen Waffenstillstand gedrängt hatte, hielt Hindenburg nicht davon ab, später zu erklären, das deutsche Heer wäre nicht im Felde besiegt, sondern von hinten erdolcht worden, und mit seiner „Dolchstoßlegende“ der Republik zu schaden, die den verlorenen Krieg bewältigen mußte.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.